2020年武漢肺炎疫情擴散全球。台灣與中國互動頻繁,加上2003年 SARS 的經驗,很快地就進入防疫的緊急動員狀態;我們注意到,過去的經驗並沒有給我們帶來完整的防疫制度。隨著疫情的焦慮擴散,各種缺乏「法治」基礎的措施,在高度的社會支持下,被推動起來;而這一場夾雜著各種國族主義修辭與偏見的災難,在疾病的威脅之外,可能也將成為一次國家權力的全面進擊…

搜尋

在遠洋漁船的防疫上,中央流行疫指揮中心以台灣本土社會為主要考量。如果船隻人員不會和社會接觸,就放鬆管制,方便船隻作業需求;如果有和社會接觸的可能,就以檢疫14天為原則。

遠洋漁船是疫情中的高風險族群,若有傳染病患者,容易造成高比例的感染,航程顛簸與高勞動增加鑑別症狀的困難,長期航程可能形成多波感染而讓疫情的調查更困難。

而台灣遠洋漁業大量使用的境外僱用船員制度,以及「非法(Illegal)、未報告(Unreported)及不受規範(Unregulated)」的「IUU捕魚行為」疑慮,也增添了政府監管死角的隱憂。

財務及募款

| 項目 | 金額 | 人次 |

| 餘絀 | 2,512 | |

| 存款餘額 | 423,318 | |

| 定額捐款 | 133,177 | 281 |

| 單筆捐款 | 17,520 | 12 |

| 帶路博弈基金 | 159,162 |

條目更新

專題-話題列表

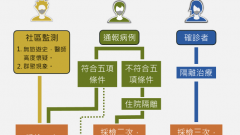

作為防疫的第一線,醫護等相關人員一方面是防疫中重要的資源,政府需要確保醫療院所能持續運作;另一方面,醫療院所機構也是容易發生群聚感染現象的場所。此外,包括醫療院所中的病患、照護機構中的老病婦孺等,都是感染後的高危險族群。

不過例如禁止出國、調整採檢流程......等針對醫護人員的措施,主要都還是由「防疫」的角度出發,對於基層來說,經常沒有感受到從保障人員的角度擬定、提出措施。

1/26,疫情中心決議「陸生即日起至2月9日暫緩來台」 ,同日教育部公佈1/25前未入境陸生,至少到2/9後才能來台,而且扣除當時已在台的7百多人,未來由中港澳來台的陸生需要被「集中監測管理」14天t361-003。由於管制手段與1/26後,由中港澳歸國的台灣人t361-004不同, 引發「歧視」的疑慮(參考連署信);對陸生的「集中隔離」由各校提「管理計畫」並執行,不同學校間資源頗有落差,執行的技術面,也問題重重。

2/3,疫情中心決議大學開學統一由2/17延後到2/25、2/9日後,持續暫緩陸生入境,教育部表示將透過「彈性修業」讓陸生完成因無法入境而受影響的學業。教育部對陸生的「集中隔離」政策雖未取消,但問題也隨著2/3的決議而延緩(參考)。

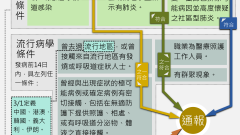

3月19日起,所有自外入境者,皆需居家檢疫。機師、空服員的長途航班,需要外國出境、過夜,依一般規定,皆有14天無法工作,而使航空公司擔心發生人力不足的問題。

指揮中心在3月18日開始,允許飛勤組員採取特別的管理措施,飛勤組員歸國後仍需採取14天不應外出的原則,但可以排班。這套管理規則由航空公司進行管理、民航局督導執行,管理一般居家檢疫的民政系統不會提供監管、關懷的協助。但這套機制混亂,出現訊息不一的情況。

不過飛勤組員在機艙內,等於會與大量國際旅客長期處在密閉空間,原本就是高風險族群。航空公司是否有能力監管、協助飛勤組員的生活,民航局是否有專業督導,是否會成為疫情的漏洞,成為重大的問題。

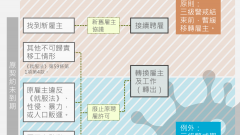

目前常聽說的各種疾病、疫區、疫情指揮中心…等的分級,大多缺乏明確的法律授權,而充滿「人治」的色彩。整理如下:

- 流行疫情指揮中心的分級:

- 疾病與疫情的分級:

- 疫區:

- 感染區:自「感染區」入境,為《傳染病防治法》第58條第1項第4款明定得採取「隔離檢疫」的要件。目前唯一被疫情中心宣布為感染區者,僅「鑽石公主號」。

- 流行區域:早期針對中國疫情有「一級」、「二級」流行區域的區分,之後隨著疫情全球擴散,這個分類已不具意義(參考)。

- 疫情旅遊建議等級:疾管署針對不同疾病,有「國際旅遊疫情建議等級表(參考)」,這個本是建議性質的分類,後來被拿來和「居家檢疫」等強制措施結合(自一、二級國家入境「自主健康管理」,自第三級國家入境「居家檢疫」14天),而越來越重要;最新武漢肺炎的「疫情旅遊建議等級」,請請參考這裡。

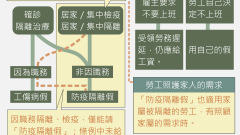

「武漢肺炎特別條例」沒有像「SARS 暫行條例」一樣,給予被隔離勞工公假。事實上,「公假」並非要雇主負擔防疫隔離的成本,發公假薪資後,雇主還是可以在日後,透過「薪資補償」等制度,把發出去的薪水拿回來;「公假」只是讓受雇勞工可以有效而迅速地拿到平常日薪水的辦法。

「特別條例」不強制雇主在檢疫隔離期間發薪,勞工也只能領到與薪資有相當距離的「防疫補償」,這其實是一個「資源分配」的問題,而國家不願在「特別條例」的600億經費中,負擔受雇勞動者這個「薪資補償」與「平日薪水」間的價格差;也成為被隔離檢疫受雇者要承擔的「社會成本」。