焦點事件記者孫窮理

今年(2016)卓越新聞獎頒獎典禮於11月18號下午舉行,《焦點事件》入圍新聞評論獎「TPP評論兩則」並沒有得獎;這是繼去年(2015),〈帶路博奕系列〉之後,連續2年,我們的作品入圍未獲獎;如果就我個人而言,2012年以來,從《苦勞網》時期,到《焦點事件》總有5個項次入圍,只有1項次得獎。

一個新聞寫作的規範:「不可夾敘夾議」

不過讓人高興的,是我在〈風火消散的年代〉裡提到的《端傳媒》以「緬甸大選系列」(林怡廷)獲國際報導獎、《報導者》則以「看見高雄土地傷痕,之一〈我住在全國最大污染場址旁〉,之二〈旗山找「碴」當農地變成掩埋場〉」(鄭涵文、陳貞樺、陳怡樺、何榮幸)獲得調查報導獎,創下「第一次報獎就得獎」的佳績,在這裡特別要對兩個團隊說聲「恭喜」,你們的工作成果有目共睹、實至名歸。

在卓新獎中,網路媒體被安排與平面媒體一起競爭,這樣的結果,若以「網路原生媒體」與相對資本密集的「老平面媒體」這兩個類屬來比較,前者於7個獎項中,獲得2個獎項,也維持了某種的「平衡」(雖然評審或者卓新基金會心中,有沒有這種「平衡」存在,我一點都不知道)。

我想來說說,「沒得獎」這件事。

個人第4次沒得獎經驗,好像已經蠻習慣;今年的心情尤其淡定,因為早預估得獎機率很小,特別在閱讀過去年(2015)卓新獎〈第14屆評審實錄〉後。評審們強調「部份參賽作品普遍有夾敘夾議的問題,描述性報導較多,觀點較少。既然是新聞評論,文章重點應該放在觀點的陳述上,而不是事件描述或分析」,對去年的〈帶路博奕系列〉,直指「文章體例以報導及分析為主,不是精準的評論,且有拼湊感」。

「有拼湊感」是什麼意思,我不大了解,不過就「報導」與「評論」的界線問題,在今年〈TPP評論兩則〉報名的「主題說明」裡,我就直接老老實實地承認了:

兩篇文字的共同特色,都在利用大量的文字與圖片,解說讀者可能不熟悉的事務,「敘」的成份,甚至猶重於「議」,其目的在於突破過於技術性、缺乏脈絡的理解,期望帶領讀者真正地進入到本文所欲論述的自由貿易對於農業、原住民(土地、資源)的掠奪狀況…這兩篇文字穿梭遊走於「巨」與「細」、「敘」與「議」之間,也遊走在國際與本土之間,希望將視野拉進全球自由貿易的框架下,給予資訊的補充,並提供觀看的價值判斷。

態度如此桀驁不馴,居然在今年還能入圍,只能說,不能不嘆服評審們的豁然大度(要不然,就是前面說「平衡」的考量,想讓《焦點事件》入圍,那就得感謝評審對我們的看重了…)。

從第3屆到第15屆卓新獎(前2屆找不到)「新聞評論獎」共計55個入圍作品,其中只有5件,是2人以上掛名;左起:焦點事件記者林靖豪、孫窮理、何友倫。

「TPP評論兩則」的寫作過程

我來說一說這兩篇「評論」構成的過程,它們分別是在《跨太平洋夥伴關係(Trans-Pacific Partnership,TPP)》的兩個重要的時間點:2015/10/5,於美國亞特蘭大達成協議,以及2016/2/4,於紐西蘭奧克蘭洽簽;我們分別鎖定了日本在農業談判上的表現及影響,以及TPP對紐西蘭原住民的衝擊兩個點,彙整了大量的資訊,進行解讀,希望將這些轉譯(不只是語言上的翻譯)成為大眾可以閱讀的文字。

這些資訊,其實在華文媒體上呈現得不多,而且零碎,因此,這個工作,做起來,也頗為耗工,日本那篇,大概花了2週,而紐西蘭那篇,更是拖過了洽簽的時間點,變成「留稿」,寫好了之後,直到5/20總統蔡英文就職,表示要向原住民族道歉,才又抓到這個時間點上稿;特別值得一提的,是紐西蘭那篇,其實是分工的產物,原本是靖豪及友倫針對紐西蘭反TPP行動的整理,從資料彙整、條目編寫,在從中間抓出重點,我再作補充,以及完成最後的文字,因此,自然以「共同掛名」的方式報名參加卓新獎。

其實,我早就承認了「『敘』的成份,甚至猶重於『議』」,或者如評審所觀察的「有夾敘夾議的問題,描述性報導較多,觀點較少」,因為它們的重點的確就是在「敘述」,而「評論」或「分析」,則是輔助了解的工具、提供一個切入的視角,讓大家看懂這些技術性頗高,又或許顯得零碎的內容。

如果有注意過我這幾年寫的「評論」的讀者,可能會發現,上述的方法是很普遍的,把資訊的內容,擺到一個分析架構上,這個有一點像是把隨意堆置的貨品,分門別類地「上架」,「把話講清楚」是主要的目的,而這樣的論述方式,是我認為最有效率的一種作法。

我不接受傳統新聞寫作方法論中,對於「夾敘夾議」在本質上的批判。事實上,在西方的新聞工業興起前,中文語境下,「夾敘夾議」一詞,一直都是在形容一篇文章在行文上將「敘」與「議」的安置恰當,是一個正面,最起碼是中性的形容詞,而非在傳統新聞寫作訓練裡,被當作報導與評論的負面評價用語。

「敘」和「議」的安排,可以作為一種新聞寫作的訓練:你得把事情說清楚,而不是急著說你自己的觀點,讓讀者根本還搞不清楚到底發生了什麼事,就一直在聽你碎碎唸;所以在寫作技巧上,我認為這麼說是沒有錯的:我們應該致力於生產「夾敘夾議的好新聞」。

啊!原來是「社論」啊!

但若脫離這個層次,將「敘」和「議」二元對立起來,涇渭分明地要求它們必須被分開,又是另外一件事了:它是新聞工業百年傳統的一部分,宣稱「價值判斷」應該與「客觀事實描述」分開,這是商業媒體大量生產、發行下,面對「大眾」,求取最大的發行量的生產策略,而這種策略,竟成為「價值」,就會有問題了。

在頒獎典禮上,新聞評論獎頒獎人,台教大教授、本屆卓新獎評審林淇瀁談到評論獎傳統,社論。

- 2002〈超越國家安全與言論自由對立的迷思〉倪炎元/中國時報

- 2003〈一往無前:金融改革可調整但不可停〉于趾琴/經濟日報

- 2004 從缺

- 2005〈政治紛擾不斷,苦日子難免再來〉康復明/工商時報

- 2006〈最低稅負制與稅改的持續動能〉曾巨威/工商時報

- 2007 從缺

- 2008〈推動本土性的稅改與EITC〉曾巨威/工商時報

- 2009〈舉步蹣跚的「二次政黨輪替」一周年〉夏珍/中國時報

- 2010〈財政改革需要宏觀與創意〉曾巨威/工商時報

- 2011〈政府施政準則應置於社會正義的基礎上〉于國欽/工商時報

- 2012〈治國之本在熱情而不在數字〉于國欽/工商時報

- 2013〈《服貿》爛透了?沒錯!這就是「自由貿易」〉/孫窮理/苦勞網

- 2014〈沒有策略的自由化,非福乃禍〉于國欽/工商時報

- 2015〈邊緣反省—觀察與激盪〉梁玉芳/聯合報

- 2016〈產業轉型再造新思維〉林宏文/經濟日報

除2013年孫窮理與2015年梁玉芳外,皆為各報社的主筆,其中《工商時報》於有頒獎的13屆中,拿走過半數的7屆。

喔,原來評論獎是要頒給「社論」的啊!

在報紙,除了少數作品,是由主筆室邀線上記者就採訪寫作總結評論外,大多由主筆,或者與報社關係良好的外部「專家」撰寫,表面上代表報社的觀點;在編輯的權力作用下,難免成為成為對報導詮釋權的「收割」;我當然不反對編採團隊有代表團隊立場的「社論」生產,但我認為各報社主筆室社論產製的背景、與第一線新聞工作者的關係、在整體編採工作裡面的角色與位置應該是要被審視的。

但是,以「不掛名」的形式,宣稱代表報社觀點的社論,其實是最難被審視的,在隱匿發言主體的形式下,構造出的「社論式」風格,也剛好符合了傳統外在於社會的「觀察者」與「仲裁者」的媒體想像;台灣的報社就那幾家,除了全面性的4大報外,就是鎖定財經的《工商時報》和《經濟日報》,社論要挑選的題目,好像總得是國家大事嘛,這麼一來,鎖定「社論」典範,也使得卓新獎評論獎得獎作品的題材大大侷限在政治、經濟的評論。

其實只要走出那一方紙面,張望一下,大概可以感受到,「社論」這名詞,好像真的慢慢地要被遺忘了呢,「社論」的過時,與網路時代傳播方式的改變有關係,傳統報導的版面被扯碎,每一則報導及評論立足在同樣被傳播的機會上,誰管你哪篇是「社論」啊?當我聽到林淇瀁感嘆「社論沒人看」的時候,我笑了,現在那麼許多網路媒體在經營評論的平台,各種形式的評論,如雨後春筍地大量浮出,還想持守在老媒體的這點榮光裡,剩下的不是感嘆,是什麼?

其實,去年(2015)新聞評論獎頒給了《聯合報》採訪中心副主任梁玉芳的〈邊緣反省—觀察與激盪〉;我認為是重要的突破,不過去年對梁玉芳作品的「評審意見」中,也忠實呈現了在「社論」典範下的衝突:「有評審認為此系列作品比較像個人的雜感、日記,而不是社論式的意見評論…」,這句話,一語中的,因為「個人雜感」出現了,「社論」是不能有「個人」的,不能讓發言主體現身的;而今年,去年踏出的一步,縮回來了,頒獎台上,大談「社論」的價值,獎座又回到了主筆室手上。

本屆卓新獎手冊上,文化大學大傳系教授、平面媒體類評審召集人王毓莉談到:

…由於網路新聞與平面新聞,尚未正式分家,兼顧不同媒體的特性、新的類型新聞出現(資訊圖表新聞、懶人包、新聞遊戲)、新式寫作風格的評論、即時新聞與調查報導的區隔、國際新聞的功能等,都成為評審間激烈討論的焦點…

嗯嗯,有提到「新式寫作風格的評論」,有回應我在報名表上,「主題說明」裡的碎唸喔。

「三日不書民疾苦,文章辜負蒼生多」

不過,我想講的是,所謂「新風格」評論,其實早在那裡,沒什麼「新」,跟各評論平台的大量出現甚至也沒什麼關係,執著在「社論」典範上,看不到別的東西,那好像不是別人新,是你自己太舊囉。

我有一個建議,「社論」無人看,無須感嘆,現在恐怕一些年輕世代連什麼是「社論」,都不知道了呢,而如果非得耽溺在這麼老式的美學不可,那我建議,卓新獎不是一直說資源不夠,無法規劃出更多元的獎項出來,那麼明年,廢除這個獎項吧!

關於隱匿,我想再說另一個故事,權力者的匿名,可造就權力不受審視的效果,而往往無權力者的隱匿,是為了被看到。

4度入圍沒得獎,我最在意的,是2012年,我還在《苦勞網》的時候,入圍「調查報導獎」的〈蘭嶼檢整系列〉;那一年政治大學新聞系退休教授、平面類評審召集人彭家發在典禮手冊的召集人感言裡,特別提到了我:

值得一提的是苦勞網的孫窮理先生,他以個人力量,不辭辛勞,鍥而不捨地採訪蘭嶼核廢料貯存場,發掘出讓人遺忘、疏忽了的核廢料貯存問題,為原住民達悟族發聲,真正做到「三日不書民疾苦,文章辜負蒼生多」。

得到這位新聞界老前輩的謬讚,讀來讓人背脊發涼,不勝感動,不過有幾點我想說一下,對我而言,以「個人力量」這一點,並不是什麼好事,我一直希望作到的,是團隊性、組織性的工作,當年苦勞網的蘭嶼檢整系列,也不是我個人力量完成的,苦勞網團隊成員也都有所貢獻,它仍是一個組織性的工作;其次,我一直覺得 「為」誰寫新聞,是一個糟糕的態度,它帶有濃厚的權力關係,這是需要批判的,「為達悟民族發聲」這不是我的目的(參見〈作為「群眾傳播媒體」的焦點事件〉)。

而接著,彭家發提到:

評審著意較多的,是報導文類定類、定義的問題:如即時報導、專題報導,也討論過諸如匿名採訪法理和作法,建議下(十二)屆卓越新聞獎,能有更明確定義和指引…

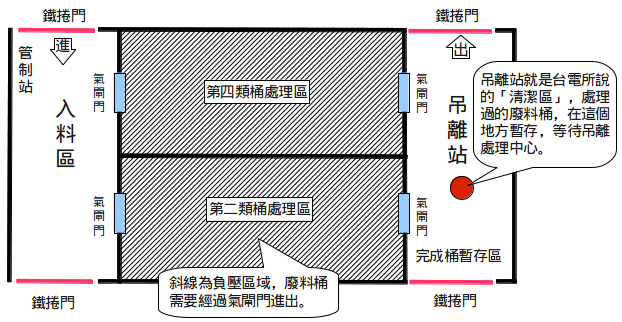

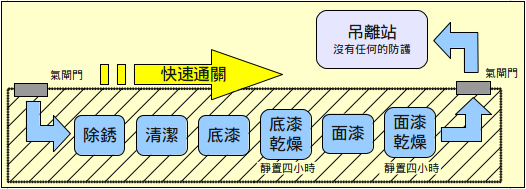

核廢料帶來的威脅,是輻射,許多人可以能注意到貯存場中儲存桶破裂,核廢料粉碎的畫面,覺得怵目驚心,其實真的可怕的,可能是那些外觀保持良好的桶子,它們移入蘭嶼的時間較晚,輻射殘流量也較高(上),在周福貴的照片中,檢整工人在沒有適當的屏蔽下(下),處理這些核廢料桶(攝影:周福貴)。

檢整過程及場地的說明示意圖,我的工作,是負責把事情說清楚(製圖:孫窮理)。

其實,當天我看到這裡,就知道不妙了,〈蘭嶼核廢料貯存場檢整系列〉中,貯存場內最重要的實際狀況與照片、資料,都是由當時未能具名的受訪者提供,如果「調查報導」所強調的,是挖掘不為人所知資訊的話,那得思考的問題是,這些被「挖」出的資訊,原先為什麼會不為人所知?在「調查報導」應該怎麼看待「匿名受訪」的義理?在那之後,我好像也沒聽到卓新獎的回應。

談到這個系列,我必須要在這裡提到,貢獻最大的,是在核廢料檢整數年間,實際參與工作的檢整工人,也就是我的「匿名」受訪者,他是達悟族人周福貴,去年(2015)8月,正當壯年的他,忽然得到不明疾病過世,而另一位同樣參與檢整、提供資料的工人,也在壯年罹癌過世。

「隱匿」與「揭露」:被媒體「災難化」的蘭嶼

「檢整」是將貯存場中核廢料桶,一一分類、重新塗裝、裝桶,過程中,幅防措施做得不夠,工人就有暴露在輻射中的危險;在「科學證據」的背後,蘭嶼貯存場的貯存與檢整過程,到底隱藏了多少讓人驚駭的事實?每一思及在漁人部落的海邊, 周福貴爽朗,但掩飾不住沈鬱與無奈的笑聲,我都有很深的罪責感,我有好好做到我該做的事情嗎?

當今天,我可以說出周福貴的名字,是因為人已經不在了。

「隱匿」與「揭露」之間,存在著難以想像的交疊性;2012年8月,行進路線怪異的颱風「天秤」忽然回頭,對蘭嶼島上的公共設施,造成了大規模的破壞,所有的媒體,憑藉著Facebook上幾張圖片,「發現」了災情,以「毀滅性」的災難形容,接著談話性節目開始輪番砲轟政府的漠視,受不住政治口水的總統馬英九,帶著工程會主委陳振川登島,一口氣許諾幾億的「重建經費」。

其實,天秤不算什麼,跟著媒體報導而來的工程經費,才是災難的開始,2013年,鄉公所因應「重建」的需求,打算在蘭嶼東清部落興建水泥預拌廠,再引發族人的抗爭,所謂「重建」,也就是循著被颱風破壞的公共設施的相同邏輯,把所有的事情再擴大,野溪整治、碼頭、堤防…

1966年,蔣宋美齡登島,看到達悟族傳統的地下屋,感嘆「什麼時代,還有人是處於『半穴居』狀態?」於是編列經費,在蘭嶼興建大量的「國民住宅」。在核廢料進入蘭嶼之前,這些水泥建築的「國民住宅(現在被稱為「海砂屋」)」,就是外來統治者對達悟民族侵略式破壞的象徵。

而被破壞的「地下屋」則是數千年來,與颱風並存的達悟民族的智慧,在颱風剛過去,飛機還不能起降的時候,我坐著船,再到蘭嶼的時候,很快就發現,被損毀的,全部都是這些「多」出來的公共設施,族人很清楚,老人們代代相傳的誡命:不要把房子蓋在那些地方。

2012年天秤颱風災後的蘭嶼開元港,大量的出租摩托車被捲下海,造成嚴重的損失(攝影:孫窮理)。

戰爭影像,究竟是「記錄了」戰爭的原貌,還是「建構了」災難的神話?

當然,族人受災的衝擊,依然嚴重,當時山上用以灌溉作物的農水路遭到破壞之外,損失慘重的,像是在開元港的數百台機車,都被捲入海中,這些隨著觀光而來的產業,也是部份族人賴以維生的工具…隨著觀光化的發展,真正的毀滅式的災難蔓延開來,而更糟糕的是,族人必須與災難拉扯,從中撿拾生存的資源…

核廢料的確是殖民者帶給蘭嶼的恥辱印記,但如天秤颱風,將蘭嶼「災難化」的媒體注目,帶來的傷害,卻更加深刻而實際,蘭嶼對台灣人來說,是一個「幻想差異地」,或許甚至未必見得帶著惡意的注視,都一再給這塊土地造成無法平復的傷害。

每次處理蘭嶼的議題,我都帶著沈重而戒慎恐懼的態度;蘭嶼同樣也是認真的紀錄工作者的某種「原鄉」,1987到1988年,關曉榮花了1年多,在蘭嶼拍攝、寫作的〈蘭嶼紀事系列報導〉於《人間雜誌》刊載,到了90年代初,再出版〈尊嚴與屈辱—國境邊陲‧蘭嶼〉系列3本作品,已經成為某種經典。

相較於30年前,關曉榮紀錄下蘭嶼的那個時代,隨著強勢文化的入侵,一切變得更加地糾結,也更加地瑣碎,2012年,〈檢整系列〉刊出之後,接著是一連串與原能會、台電公司的對打,最後勝利的,仍是技術官僚的語言:一套現代國家以「揭露」作為「隱匿」方法的系統。

2012年4月原能會以周福貴提出的證據,裁定台電公司3項「4級違規」、之後,監察院也依據這些資料,提出糾正案,而原能會在4月底,邀請環團、媒體(當然也包括我),到蘭嶼再做了一次「平行監測」的大戲,當時,「檢整」已經完成,我提出周福貴照片中特別有問題編號有問題的廢料桶,要求「開棺驗屍」,被台電及原能會拒絕。

這是一個資訊氾濫,卻無助於解除大眾追問真實焦慮,也或許,這個焦慮本身,就應該被徹底地追問;期待「調查報導」成癡,到底關心的真的是「揭露」,或者只是為了無止境的「窺看」欲望呢?

充斥在生活中的戰爭影像,究竟是「記錄了」戰爭的原貌,還是「建構了」災難的神話?究竟是激起我們對暴力的深惡痛絕,還是磨平我們出自良心的正義感?

這是蘇珊桑塔格在《旁觀他人之痛苦》裡的提問(雖然後來他年紀大了之後,嘗試著回應自己提出的問題時,我有點聽不懂…),這得讓所有的報導者、閱聽人深思,究竟自己與被報導者之間的關係是什麼?自己的位置在哪裡?「揭露」又代表著什麼?

綠色小組的李三沖(攝影:宋小海)。

召喚「報導者」的現身

今年第10屆「台灣國際紀錄片影展(TIDF)」以在2014年第9屆TIDF「傑出貢獻獎」得主綠色小組的《你怎麼不憤怒!野百合學運》作為開幕片,高雄市長陳菊在開幕儀式中現身,配合也在該片中發言的片段,頓時成為特定媒體報導與詮釋的焦點,11月20號,「綠色小組30週年研討會」的最後,我對綠色小組4大天王:李三沖、王智章、傅島、林信誼提出問題。

綠色小組的故事請參閱《報導者》蔣宜婷〈綠色小組30年:扛著攝影機當武器的年輕人〉

其實我的問題,並不鎖定在陳菊的事件上,而是,從4位的發言中,我忽然有一種時空錯置的感覺,感覺4個人,像是直接從1986年,乘著時空機器,來到了2016年,這30年來,發生什麼事情,他們並不知道,依然說著1986年的語言。

當綠色小組不斷強調自己不是「公正客觀」的媒體,是站在「反抗者」這一邊的時候,我的問題可以分成兩個層次,第一,怎麼從今天的角度,看30年來的變化,怎麼解讀這些當初他們所紀錄下的那些政治與社會運動抗爭?第二,好,就算是乘了時空機器來到2016年,那麼當年,他們怎麼在這些不同的抗爭中進行政治判斷?怎麼處理當時其實早已浮現出來,不同的路線問題?

其實,有一部份當然是以一個現在在線上工作中晚輩身份的請教,這些是我面對的問題,不過,也許是場合的關係,也許是前面已經有人提到了陳菊的事件,有一些政治的敏感度,前輩們的回應,我覺得是閃躲了。

「你要知道那個時候三台在做什麼」,這是一個對我來說,算比較有效的回答,在我這樣的年紀,我還蠻清楚那時候「三台」的長相的,我完全理解,綠色小組的針對性,因為敵人的樣子,也會打造出反抗媒體的長相,在影片中,有它「隱匿」不處理的一面,我可以理解,我要問的,是「怎麼」判斷,我在召喚「報導者的現身」。

不過,那時時間晚了,研討會結束,大家趕著要到六條通的海產店去趕喝酒攤呢,好多老朋友都來了,三杯黃湯下肚,什麼藍藍綠綠,原來都是酒黨,哈哈,原來這可能是更好的答案吧。

黨外時代,對抗國民黨作為團結所有社會力量的共同支點,形成「雞兔同籠」的現象(攝影:孫窮理,於綠色小組30週年文件展)。

寫到這邊,幫9/28〈媒體這條路,它多麼有趣!〉、10/17〈作為「群眾傳播媒體」的焦點事件〉、11/6〈風火消散的年代〉4篇,後3篇因為卓新獎公佈入圍到頒獎,都以「卓新獎」作為開頭,到後面都遠遠逸出卓新獎範圍,而且一篇比一篇長的文章做一點結尾。

作為一個在舞台上風光「現身」的形式,「卓新獎」對我來說,是一個與「主流」,或者「批判性的主流(你看他們多喜歡利用各種的機會罵一罵主流媒體啊)」對話的稻草人,對我來說,利用這些對話,在做的就是這件事:召喚「報導者的現身」;不僅僅從「公正客觀」的陳腐神話中現身,也從「公民社會」、「關懷弱勢」、「深度報導」、「社運媒體」…吧啦吧啦什麼都好的各種形式中現身(呼應一下《端傳媒》記者呂苡榕的〈沒得獎感言〉,記者從一個被形容為超然的專業工作者,轉化為在勞動中被看見的「勞動者」,這本身就是一種「現身」的形式)。

最後(當然,這還是一篇募款文…),面向社會的「小額募款」,便是「現身」的一種形式:我們必須藉著不斷地說明「我們報導什麼?」、「我們以何維生?」,以及「我們的內部如何運作?」這3個重要的問題,來檢證我們存在的價值。

- 每月定額捐款給我們,是讓我們可以有長期財務規劃的方式,從這裡進去可以【填寫信用卡的授權表單】。

- 不過,成立之初,我們也需要一定的現金存量,以供短期的收支週轉,所以也需要一定金額的單筆捐款,【可以使用信用卡,或者虛擬ATM、超商代碼捐款】。

- 而如果,你不接受或不習慣這些線上捐款的方式,我們的郵政劃撥帳號是50363139 台灣焦點通訊社,你可以臨櫃劃撥或轉帳到這個帳戶。

----------------------------------------

ps1:被標題騙進來的,不要怪我,要怪何榮幸啊,給自己的媒體取了這個名字,我說的報導者不是那個報導者,就是報導者啊,好煩…

ps2:這搞不好是焦點事件創站以來最長的一篇文章了。

ps3:我拿來投明年卓新獎的「新聞評論獎」,這樣好不好啊?

ps4:捐錢喔。