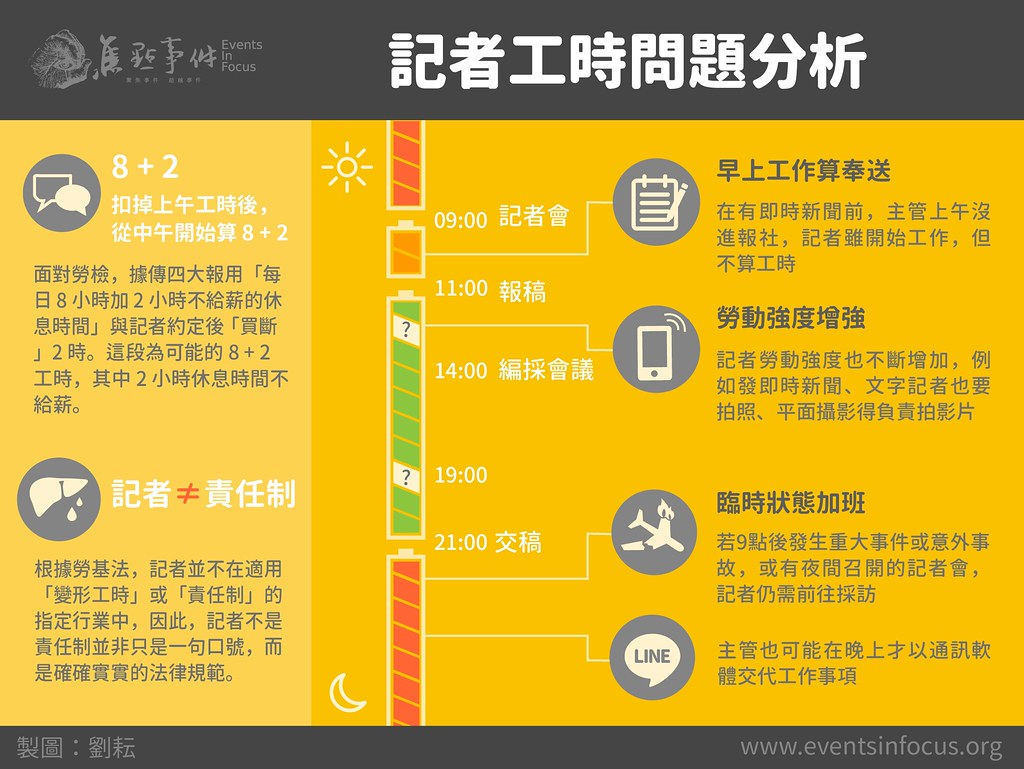

若以「8(正常工時)+2(休息)」這一個傳言中,媒體與平面外勤記者約定工時方式,以及勞政單位「事實認定」的態度觀察,第一、「8+2」本身,若兩小時休息時間未能落實休息,第二,「8+2」之前的上午時段,第三,在「8+2」與上午之外的時段,若有工作,都應該計入「加班」的時間。 而相較於很難領到的「加班費」,加班的「補休」,以及《勞基法》中,「例假、休假、特休」,可能是比「加班費」更加重要的議題。

而相較於很難領到的「加班費」,加班的「補休」,以及《勞基法》中,「例假、休假、特休」,可能是比「加班費」更加重要的議題。

焦點事件記者孫窮理

本系列,我們把日報外勤記者的工作狀態,放到《勞基法》規範中檢視,也略述了目前勞政單位的基本態度,勞檢與工會已有所進展,但規範是否真能落實,恐怕仍有相當距離。

勞權規範:作為工會運動輔具的公權力

《勞基法》制定至今已超過30年,當我們論及這些規範時,許多人的反應,仍是「沒有用」、「不了解」。《勞基法》無法落實,絕不只發生在記者的身上,甚至可說是一個普遍的狀況,這恐怕很難簡單歸責到勞政單位檢查與裁罰的不確實。畢竟,規範的落實得發生在職場朝夕相處的勞資關係中,而要突破個別勞工的弱勢處境,以「工會」作為集體談判的主體,則是必然的途徑。

理想上,勞動基準是底限。比如「七休一」的例假,屬於強制規定,如果不是「天災、事變或突發事件」等法定事由,即便勞工同意,也不可以停休;對於緊急召回例假中的醫護人員來說,八仙塵爆可能屬於「天災、事變或突發事件」,但對記者來說,新聞工作本來就是在處理各種突發的訊息,因此八仙塵爆就不能算是「天災、事變或突發事件」,依法,即便是勞工同意,也不能因此停休例假。

一天正常工時加上加班,不能超過12小時,一個早上9點做到晚上9點的記者,不管新聞現場如何變化,就是必須停止工作。類似這種勞工及工會也不能同意的事情,也就不會是「勞資協商」的事項。因此,理論上,「優於《勞基法》規範」的勞動條件,才會是工會與資方協商、進行爭議的範疇。

但是,起碼在台灣,以上的邏輯,是脫離現實的。近30年,台灣工運的軸線,始終是「順法鬥爭」:以工人集體的力量,要求資方達到國家法律強制規定的勞動基準,而非爭取超過法律規範的勞動條件,法律成為高標,而非底線。

一個不需要《勞基法》及公權力,就可以用自己的力量與資方平等談判的工會,是值得期待的,它該在運動中被創造出來,但當這樣的條件不存在時,公權力仍是(殘疾的)工會運動不可或缺的輔具。對勞檢的期待,就不在透過裁罰使媒體合法,而在給工會輔具,讓它站起來,使其茁壯,或許哪一天,它就不再依賴輔具,可以自己站立、行走、奔跑,並且戰鬥。

公權力介入勞動現場的效果與限制

「新頭殼」董事長蘇正平反對行政權介入勞資關係,而支持工會的態度,貌似進步,但是在上述條件下,是完全悖於現實的,排拒國家介入,也就是扼殺工會成立與運作的條件,《勞基法》與「工會」之間的連續性,從這一次北市勞檢的最重要成就:東森與自由工會的成立,就可以看得出來。

資方的管理監督,早已隨著各種遠距通訊工具,如GPS、通訊軟體而無遠弗屆,對管理權的監察,當然也應該隨之滲入其所及之處,如果要堅持編輯台、私人的通訊軟體,是國家權力的「禁區」,那麼首先要問的,應該是誰把管理權藏到了這些「禁區」裡?

蘇正平將「新聞自由」推到極致,認為行政權不可介入的說法,是對「法治」與「人權」的誤解,沒有任何權利是絕對的,如果要保障某些人的自由,必然也將限制某些人的自由,端看「保障」與「限制」間的衡平。

不可否認,國家權力的介入的確有其限制,舉例來說,如果勞檢員要確認加班資料,要求資方交付發稿與通訊軟體紀錄遭拒,面對這樣的情形,由於對加班等勞動法令的違反只牽涉到行政罰,而非刑事犯罪,因此難以要求檢警調介入,若是依《勞動檢查法》開罰,則可能將面臨行政訴訟。這牽涉到勞動局的態度,要不要「衝」到底,官司勝敗是一回事,跟著來的政治責任,則又是政務官所必須承擔的。

北市勞動局長賴香伶沒有明言是「衝」還是「不衝」,不過此次勞檢,並未進入編輯台與私領域也是一個事實。而勞動部的《勞工在事業場所外工作時間指導原則》已經對此有所處理:透過要求資方登載這些資訊,沒有登載,就無法舉證對抗勞工的主張(見系列三)。勞政單位的態度應予肯定,後續如和落實則有待觀察。

網路發達時代下的「記者忙盲茫」

接著,我們再對「媒體志業」問題,作一些討論。

新聞記者沒日沒夜地工作,並非始於今日,無論就新聞處理時效、議題追蹤或「歷史現場」的親臨,「記者魂」三字,道盡記者獻身工作的精神,在新一代的記者發出爭取勞權的呼聲時,一些老記者並不諒解,也與蘇正平有同樣的質疑:在加班費上錙銖必較,時間到了就打卡下班,把記者的「志業」放在哪裡?

新聞品質普遍下降,社會有目共睹,這是因為「記者魂」的淪喪嗎?今昔對比,發生了什麼變化?讓我們從網路發達時代的媒體現象來談談。

網際網路作為傳播媒介的影響力道,在於它取代了所有傳統的媒介,成為一切內容的載體,近年社群網站成為資訊的主要管道,移動載具的發達,造成閱讀更加地破碎,媒體的競爭對手,已經不只是其他的媒體,還包括了「動態時報」上琳瑯滿目的訊息:個人社交圈中的八卦、為求點擊不擇手段的「內容農場」、情緒性的煽動言論…

商業媒體的利潤,來自以「點擊」為目的的廣告,「刺激」的訊息,以及亂槍打鳥地衝「量」,這變成其生存的方法,而記者仍然沒日沒夜地工作,但是這些工作與「志業」這兩個字的距離,是越來越遠了,在這種環境下的記者,哪裡還是「文化工作者」、「知識份子」?

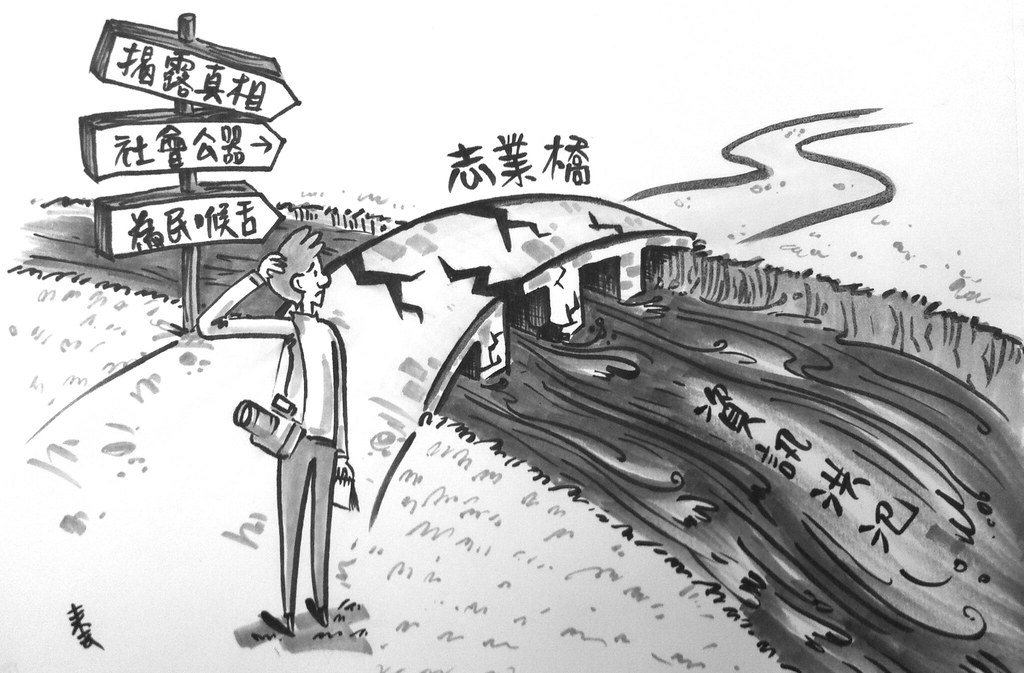

訊息的廉價,連帶使記者的社會地位每下愈況,過去附帶在這個工作上的成就感消失,薪資與就業安定性下滑,在即時和產量要求下,勞動強度又增強;最後從「要求勞權」這個出口爆發,客觀上看,是時代的力量把記者拉進了沒有自我決定能力的受雇勞動者的隊伍裡。

記者「忙」,被無止盡的訊息產製無間地獄,壓得喘不過氣來,「盲」,無法從自己生產的訊息中判斷它們的價值,而成為撿拾薄利的工具,「茫」,失去工作的目標,被指責為社會亂源,不知如何是好。

其實,這不是什麼壞事。

媒體志業,誰的志業?

「老記者」的自我認同,有多少是來自公共性的使命感,有多少是來自於資訊壟斷特權的優越感,這些是需要重新釐清的。而所謂的「志業」、「記者魂」更需要加以審視。在離開聯合報之後,黃驛淵到了與幾個朋友共同創辦的新平面雜誌「眉角」工作,談到新聞志業,「我覺得我(作為受雇的記者)可以這麼說,但是資方不行…」,黃驛淵問「如果我只是一個把新聞當工作(而非志業)的人呢?」,「志業」是一個記者必備的條件嗎?

「愛心」是醫護人員被社會期待的情操,這話一反過來,變成不可承受之重,就是剝削的藉口了;同樣的說詞,我們已經聽了太多,社工是助人的行業,奉獻是天職,不能當一般勞工看,老師肩負教育的重擔,不是工人,學生助理的工作有「學習」的成份,怎麼會是勞工?如果「使命」與「滿足感」可以作為工作的對價,那麼又有哪一個工作不是這樣的呢?我們當然希望從勞動中另有獲得滿足與成就的來源,但是,這與「受雇」是兩回事。

即便是「志業」,那也有是誰的「志業」這樣的問題,記者想的跟編輯台一樣嗎?跟報業老闆一樣嗎?「『眉角』沒有編輯控制,我在新聞專業上是被尊重,記者就是對這個內容有熱情…如果你新聞控制可以完全零,根本不會有人跟你argue工時問題…」黃驛淵談到。

自己做想做的事,這或許不產生勞動條件的問題,不過,如果是一個組織化的媒體,不管這個組織有多大,必然會有「集體」與「個體」間的關係需要處理,這個集體,若是所有個人志業的交集,在組織內共議共決、共創共享,個體需要負擔集體的任務、受到集體的約束,也不會是一個完全自由的狀態,此時,勞動基準並非沒有介入,對於這個集體加以約束的空間。

而如果是一個權力集中、以勞雇關係架構起來的組織裡,「集體」被媒體老闆、管理者的意志凌駕,「志業」的所有權也不屬於受雇的記者,以此作為勞動條件的交換,那純粹是一個騙局,當然更不能自外於勞動法的監察與管制。

如何面對困境?從建立媒體工作者的集體性出發

我們不清楚「眉角」或「新頭殼」內部如何運作,「志業」誰屬,有待他們自己釐清。網路發達時代,商業媒體的生存法則的確是一個問題,公共的利益取決於經營者的選擇,這說來極其危險,無止盡地向追求點擊率的深淵沉淪,只是在垃圾訊息中一同淹沒的自取滅亡之道。

消極地來看,媒體工作者的集體,是在這惡劣情勢下自救的唯一途徑,積極地看,集體的力量,可以創造新的志業典範,挽救媒體於既傾。

至於集體性的產生,與捍衛勞動基準相牽連的工會組織密切相關,行政權的介入,可以是一個刺激,一個支點;如果從1994年,自立晚報易手引發抗爭,接著台灣新聞記者協會成立,「專業」與「勞權」路線之爭起算,至今已經超過20年(相關報導),今天,從蘋果到自由,記者組織工會,才終於打破這「空轉」的局面。這是捍衛勞權,也是捍衛新聞自由的起點,我們相信,它也是重建集體性新聞志業的起點。