文:王子豪

國科會提出「科學園區政策環評」第二次修正,大幅提高未來科學園區用地面積的預估。5/21環境部進行意見徵詢會後,民間團體與環評委員都對用地大增,以及未來用水、廢棄物問題提出疑慮,但因政策環評意見徵詢無拘束力,會後就已送交環評大會。

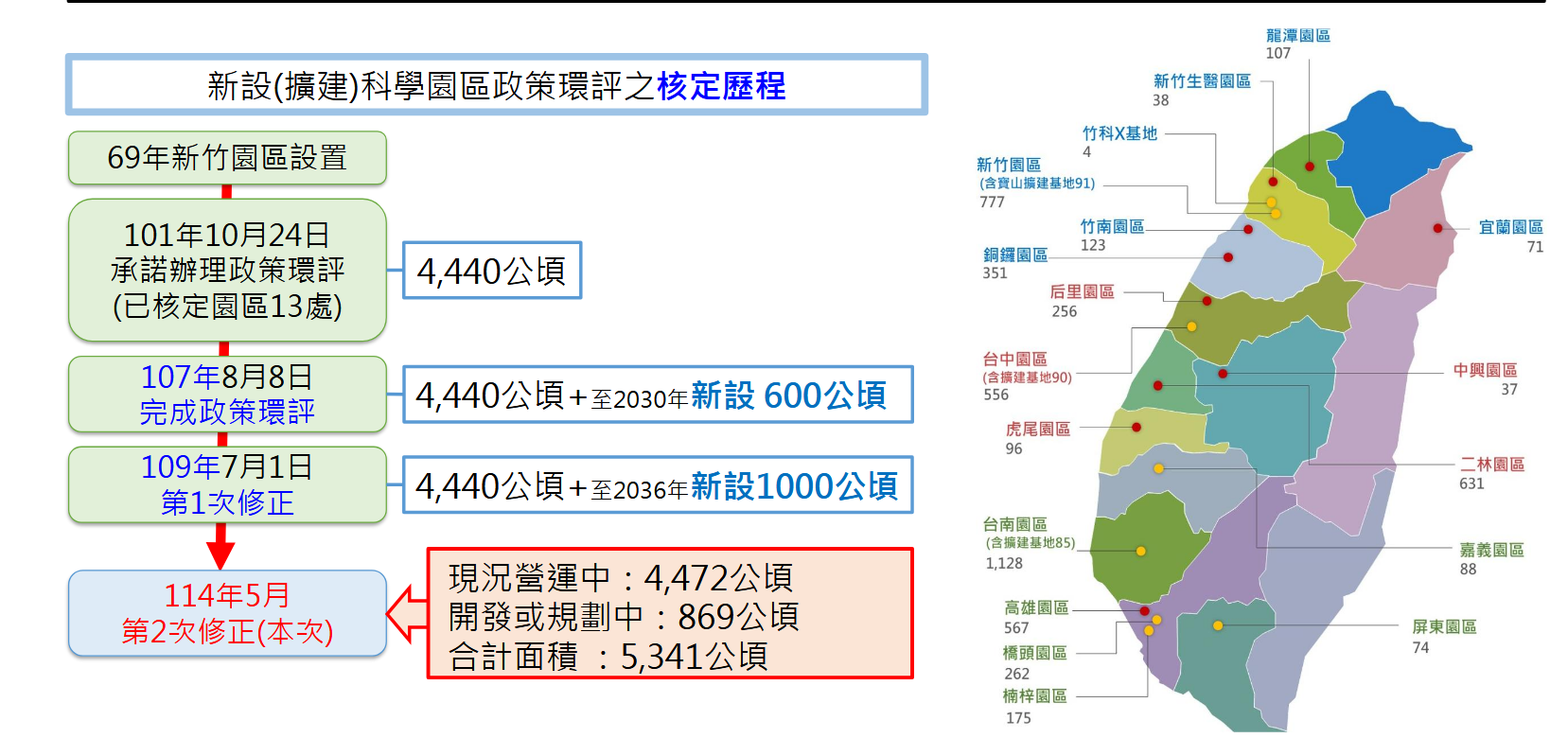

2018年,行政院首次核定「政策環評」時,預估2030年為5,040公頃,但2020年就已經達到4,470公頃,只能做修正,預估2036年為5,440公頃,而現在,總面積又經達到5,341公頃,所以進行第二次修正,預估2050年達7,440公頃。

多數環委對用地預估大增有疑問,環委邱祈榮建議,國科會可以提出分期分階段的規劃,例如每5年一期、每期增加多少,這樣比較具體,也可以化解一點龐大的總數的擔憂。

環委劉小蘭指出,不同園區的出租率差異很大,例如二林、宜蘭、銅鑼等園區的使用率都很低,顯示對業者來說,「區位」是重點,但環評中卻看不到相關的政策方向,選址像是在白紙上亂點。

環委吳義林認為,科學園區現在都在拼產量,有工廠化的現象,定位與經濟部或地方政府的工業區、產業園區愈來愈模糊。

國科會回應表示,因應國家發展政策,有增加科學園區用地的需求。科學園區的選址有18項指標。

民間團體則質疑,這些科學園區的新增用地,未來絕多數就是用徵收的方式取得,政府是在幫廠商獵地。而有些園區,政府花了幾百億投資,最後卻乏人問津,根本是在幫地方政治人物炒地皮。

也有民眾認為,現在在美國總統川普時代,產業投資存有極大的不確定因素,到底未來會不會有那麼多廠商是個問題,科學園區政策環評應該再等一等,而不是現在貿然就預估增加這麼多用地需求。

科學園區的用水及廢棄物處理也受到關注。環委黃志彬指出,國科會說,未來新設園區用水量達2萬CMD以上時,將使用50%的再生水,但問題會是,另外50%的水來自什麼地方?環委闕蓓德指出,再生水的水源也有限制,若未妥善規劃,未來也會出現問題。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出,雖然理論上,公有焚化爐是以處理一般民眾的一般廢棄物為優先原則,但現實中,目前全國各地許多的垃圾山問題,主因之一,就是事業廢棄物排擠了公有焚化爐處理一般廢棄物的量能。

謝和霖說,科學園區既做不到廢棄物不外運,政策環評中,甚至只列了所有公有焚化爐、並表示還有餘裕量,顯示科學園區根本不打算找相對較貴的民間焚化爐,就是要跟一般民眾的一般廢棄物搶公有焚化爐。科學園區裡都是最賺錢的廠商,卻沒有責任感,而且連這樣的錢都要省,非常糟糕。

會議最後,主席、環境部次長葉俊宏裁示,會將委員意見擬為環境部的意見書草稿、送交環評大會。與一般的「環評」不同,環評委員可對開發單位的環評作出准駁決議,但對於「政策環評」,僅會對政策研提機關提出「意見」,被視為沒有拘束力。